川上准教授らが「みらい」に乗船・調査中です。随時、調査の様子を報告します!

最終回 みらい北極航海終了しました!

8月31日にダッチハーバーを出港した「みらい」は、北極海での観測を終え、10月6日に清水港に帰ってきました。今回のみらい北極航海でも、船長をはじめとする船員の方々、観測技術員の方々、また、共に乗船した研究者の方々のご協力のもと、多くの貴重なデータとサンプルを持ち帰ることができました。これらを調べ、北極海の海洋環境の現状と、それがどのように変化していくのかを明らかにしていく予定ですので、今後の研究成果にぜひご期待ください。

さて、長年にわたり北極海を調査してきた「みらい」ですが、今年をもって退役するため、これが最後の北極航海となりました。今後の北極海調査は、新しい砕氷船である北極域研究船「みらいII」に引き継がれます。「みらいII」は海氷に覆われた海域まで観測することができるため、これまで日本の船ではアクセスが難しかった、海氷の下の環境や生態系についてもより詳しい調査がおこなえます。私たちもこれまでの調査でわかったことをさらに発展させるべく、新たな研究計画を練っています。

「みらい」だけでなく、北海道大学の練習船「おしょろ丸」も、北極海での研究航海を実施しています。私たちも2026年の次なる航海に向けて準備を進めています。さらにこの航海では、北海道大学など日本の学生だけでなく、上廣海洋学分野が開催する実習として、ハワイ大学の学生も乗船する予定です。地球上で遠く離れた、全く違う環境である北極海と熱帯の太平洋とを経験することで、いったいどのような新しい視点が生まれるのでしょうか?この国際的な交流の機会に、今からとても期待しています。

第4回 アイスキャッチ!(10/2更新)

今回のみらい北極航海のメインテーマのひとつとして、海氷の研究があります。北極海では温暖化が進み、海氷もどんどん減っています。自然界において海氷が減るということは、いったいどのような影響があるのでしょうか?これを明らかにするには、やはり海氷それ自体を調べねばなりません。そのために今航海では海氷の採集(アイスキャッチ)を合計3回実施しました。

今年は予想以上に海氷が多く、海氷観測、海氷採取には好条件でした。一方で、海氷があると船の航行や観測作業が危なくなるため、予定していた観測点を毎日のように変更しなければならない難しさもあります。

アイスキャッチでは、船上から大きなカゴをクレーンで吊り下げ、漂っている氷からこれ!と思うものを見きわめ、すくい上げます(これができるのも船員さんたちの高度な技術の賜物です)。

すくい上げた海氷は、ノコギリやノミを使って小さな氷塊に分けていきます。さらにそれぞれの塊について、形状を記録し、内部の温度を測定し、後の分析のため、冷凍状態で持ち帰ります。

さて、海氷はその名の通り、海水が凍った氷ですが、実際に北極でとった海氷を観察すると、普段の生活で触れるような、冷凍庫で凍らせた氷とは大きく異なる特徴を持ちます。

一つ目、海氷は動きます。北極海には南極のような大陸がないため、海氷は風や海流によってどんどん移動しています。北海道の知床や紋別沖が冬になると流氷で覆われるのも、オホーツク海北部で凍った海氷が流れてくるからです。今ここにある氷は、いつ、どこで凍り、どこを流れてここまでたどり着いたのでしょうか?

二つ目、海氷は汚れています。海水は凍っていく過程で、堆積物や植物プランクトンなど、さまざまな物質をその中に取り込んでいます。物質を取り込んで移動し、やがては融けていく、この過程で海氷は、自身が融けた淡水だけでなく、さまざまな物質を輸送し、北極海の物質循環や生物生産に強く影響します。いったい海氷の内部にはどのような物質が含まれているのでしょうか?

三つ目、海氷の中は意外にダイナミックです。海氷は凍っていく過程で高塩分の水(ブライン)を排出します。その過程で、氷中の物質を水中に排出したり、氷の中の物質の分布が変わったりします。また、氷の中でも生物の活動があり、微生物は生息しているし、アイスアルジーと呼ばれる植物プランクトンも繁茂しています。このような、周囲の環境とのやりとりや生物活動によって、氷の中の物質はどのように変化するのでしょうか?

これらの疑問に答えるため、持ち帰った海氷に含まれる栄養塩やクロロフィル、メタン、堆積物などを、分析していきます。

第3回 北極海におけるプランクトンと環境変化の関係を探る(9/18更新)

海中に浮かび漂い生活している生物をプランクトンといいます。プランクトンにはさまざまな分類群が含まれ、かつ、サイズも目に見えないほど小さな植物プランクトンから数mの大きさになるもの(例えばクラゲ)までいます。これらプランクトンは海の食物網(食べる食べられるの関係)に欠かせない生物群です。植物プランクトンは光合成により有機物を作り出す一次生産をおこない、それらを食べる動物プランクトンは魚類など大型の生物の主な餌になります。よって、北極海での水温上昇や海氷の減少が植物プランクトンの一次生産にどのように影響するか、さらにそれが動物プランクトンの生態をどのように変化させるかを明らかにすることが重要です。

私たちが着目している現象のひとつが、「氷縁ブルーム」です。植物プランクトンの増殖は、栄養塩の濃度と光条件によって制限されます。これらの条件が適切になると、ブルームと呼ばれる急速な植物プランクトンの増殖が起きます。北極では、夏は日照時間が非常に長い一方で、冬の間はほとんど日が昇りません。また、海氷の存在もブルームにとって重要です。海氷に覆われた海域は水中に光があまり届かず暗いのですが、海氷が溶け始めると、水中が明るくなり、さらに海氷から栄養塩や植物プランクトンが放出されます。このため、氷縁域でブルームが起きます。海氷が減少している現在、北極のブルームは、海氷のない海域で見られる通常の春季ブルームへと変化しているかもしれません。

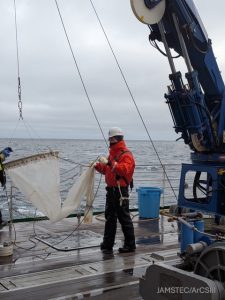

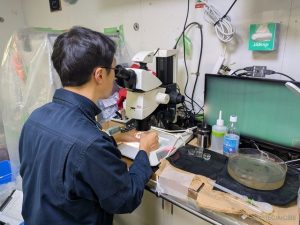

みらいの船上では、動物プランクトンの種組成とその量を調べるため、4連NORPACネットを用いたサンプリングをおこなっています。1回のサンプリングでは、メッシュサイズが異なる複数のネットを用い、深さ数十〜数百メートルまでネットを沈めてから引き上げることで、数十〜数百マイクロメートル(1マイクロメートルは1cmの10000分の1)のプランクトンを採集します。採集した動物プランクトンは顕微鏡下で種類や発育段階毎にとりわけ、体内に蓄積している脂分の分析や遺伝子分析用の試料を作成し、持ち帰ります。また、ネットサンプリングではわからない、サイズの大きな動物プランクトンの詳細な鉛直分布は、海中にカメラを投入して調べています。これらの観察を組み合わせることで、海洋環境と動物プランクトンの関係をよりよく理解することができます。

写真1:プランクトン調査のメイン武器はネット。みらいではメッシュサイズの異なる円錐型ネットを組み合わせてさまざまなプランクトンを採集しています。

写真2:リングネット回収風景。コッドエンド(ネットの末端部分)に集まったプランクトンを採集します。

写真3:採集したプランクトンは実験室内で顕微鏡で観察したりカメラで撮影したりして種類を調べます。

第2回 北極海での環境DNAサンプリング(9/16更新)

北極海には、約230種ほどの魚類が生息していると報告されています。ではこれら魚類は北極海でどのように分布しているのでしょうか?また、これら魚類の分布や現存量は、近年の水温上昇と海氷の減少によって、どのように変化しているのでしょうか?さらに、種間関係はどのように変化し、それらが個々の生態、食物網、果ては生態系全体の変化へどのように波及するのでしょうか?

北極海は遠隔地であり、気候も厳しく、冬季には大部分が海氷に覆われてしまいます。そのため、漁獲調査など、これまで魚類の分布を調べるためによく用いられてきた方法では調査する機会が限られており、北極海生態系の急速な変化を捉えることは難しいと考えられます。そこで、海の中にどのような生物がいるかを調べるための新しい方法である「環境DNA」を使い、素早く、かつ広範囲に魚類の多様性と分布に関する情報を集めています。

「環境DNA」とは、海水や土壌、大気など、環境中に存在するDNAのことであり、特に魚類や哺乳類、無脊椎動物など大型の生物に由来するDNAを指します。環境中のDNAは、微生物のものを対象として多くの研究がなされてきましたが、より大型の生物の存在を環境DNAから推定するという技術は比較的新しく、しかし急速に発展しています。現在では魚類をはじめとして幅広い分類群に対して、熱帯からもちろん北極海まで、さまざまな環境においてその有用性が示されています。

海水中の環境DNAを集めるためには、フィルターを使った濾過が最も一般的な方法です。この航海でも、北極海の大陸棚から海盆域にかけて、海表面から数メートルの浅い場所の水を、それだけでなく、中層や海底近くなど深いところの水も採水器(写真1)を使って採取し(写真2)、ひたすら濾過を繰り返しています(写真3)。採集したサンプルは、帰港後に分析し、北極海の代表的な魚であるホッキョクダラなどタラ科魚類の分布や、魚類群集と環境との関連などを調べる予定です。

写真1:CTDには複数のセンサーが付いており、これを船から海中に投入し、水温や塩分などを連続的に測定します。さらに周囲に取り付けた円筒状の採水器を使って、特定の水深の海水を採取します。

写真2:CTDを回収した後は、採水器から海水を採取し、溶存酸素や栄養塩、クロロフィル濃度の測定などさまざまな分析に使用します。採水では周辺からの海水や人間が持ち込むDNAの混入を防ぐため、マスク手袋の着用や容器の口をカバーするなどの工夫をしています。

写真3:採取した海水はポンプを使い、フィルターで濾過します。フィルター上に集まった粒子の中に環境DNAが含まれています。

第1回 みらい北極航海に乗船中(9/16更新)

上廣海洋学分野特任准教授の川上です。私を含む分野の教員3名(川上・松野・野村)は、JAMSTECの海洋地球研究船「みらい」による北極航海に乗船中です。現在位置は北緯約72度、西経は約151度34分、気温はほぼ0℃、水温は約2℃、観測中には雪がちらほら降ってきたり、泳いでいるシロクマにも遭遇したり、夜にはオーロラが見えた日もあり、そろそろ海氷域にも到達しそうです。まだまだ暑さが続いているだろう日本とはまったくの別世界といえます。

さて、今回の私たちの乗船目的は、北極海の魚類の多様性と分布を明らかにする(川上)、一次生産の変化とその動物プランクトンへの影響を明らかにする(松野)、海氷融解水や河川水といった淡⽔流⼊の増加が北極海の⼆酸化炭素の動態に与える影響を理解する(野村)、です。地球沸騰化時代とも言われる現代において、北極でも急速に水温が上昇しており、その速度は地球上の平均的なものより4倍以上であると言われています。その結果として、北極海の環境を特徴づける海氷も減少しています。私たちの研究を通じ、温暖化によって北極海の環境や生態系がどのように変化しているのか?という疑問に答えることができる成果が得られると期待しています。

写真1:アラスカ、ダッチハーバーに停泊中のみらい。ダッチハーバーはアリューシャン列島のウナラスカ島にある町で、漁業基地として有名です。函館からは羽田ーシアトルーアンカレッジと乗り継ぎ、足掛け2泊3日の長旅でした。

写真2:観測中に現れたシロクマ。

写真3:晴れた夜にはオーロラが見えることがあります。

©Copyright ulo.fish.houdai.ac.jp All Right Reserved.